Geschichte

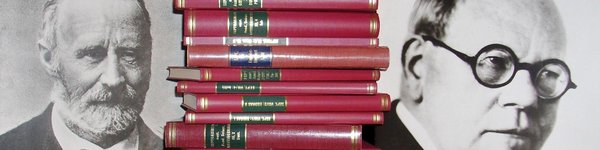

Seinem geistesgeschichtlichen Ursprung nach wurzelte das Göttinger Septuaginta-Unternehmen in der historisch-philologischen Wissenschaftstradition des 19. Jahrhunderts. Es war Paul Anton de Lagarde (1827-1891), der in dieser Tradition stehend, die Forderung proklamierte, dass nur die editorisch gesicherte Bewahrung religions- und kulturgeschichtlicher Überlieferung Grundlage für die Verifizierung und Erfahrung von Geschichte überhaupt bilden könne. Mit freilich höchst problematischen, hier nicht darzustellenden Intentionen wollte Lagarde diese Forderung an einem Editionswerk bewähren, das er als sein Lebenswerk betrachtete: an der Wiedergewinnung und Herausgabe des ursprünglichen Textes der Septuaginta.

Nachdem Lagarde nach umfangreichen Vorarbeiten „liegen geblieben“ war, wie sein Nachfolger Julius Wellhausen (1844-1918) kühl bemerkte, blieb es dem einzigen Schüler Lagardes, Alfred Rahlfs (1865-1935), im Zusammenwirken mit dem Göttinger Alttestamentler Rudolf Smend (1851-1913) vorbehalten, den ersten Anstoß für die institutionelle Gründung des Göttinger Septuaginta-Unternehmens mit einer vom 19. August 1907 datierenden und an das Preußische Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten gerichteten Denkschrift zu geben. Dank einer groß angelegten wissenschaftsorganisatorischen Offensive prominenter Göttinger Gelehrter, die von der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin unterstützt wurde, konnte das Septuaginta-Unternehmen am 1. April 1908 seine Arbeit als Einrichtung der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen aufnehmen. Für die finanzielle Absicherung des Unternehmens sorgte das Preußische Ministerium und – ab 1911 – auch die Reichsregierung.

Die Namen derer, die in der Gründungs- und Anfangsgeschichte des Unternehmens eine entscheidende Rolle einnahmen, waren (und sind) klangvoll. Wichtiger: sie stehen – lange vor der Bemühung des Begriffs – für eine „Interdisziplinarität“, in der die strenge Methodik der griechischen Philologie mit sprachwissenschaftlichen, alt- und neutestamentlichen sowie patristischen Forschungsinteressen bezüglich der Septuaginta zusammengeführt wurde. Unter den klassischen Philologen, die sich für und um das Septuaginta-Unternehmen mühten, war es neben Friedrich Leo und Paul Wendland vor allem Eduard Schwartz (1858-1940), der in Stellungnahmen und Denkschriften von bestechender Präzision einen Überblick über die Einzelschritte und Schwierigkeiten des in Angriff zu nehmenden Mammutprojekts bewies, der sich von Rahlfs' frühen Plänen (und Prognosen, darunter auch seiner Einschätzung von 1907: „Die Dauer des Unternehmens schätze ich auf 30 Jahre....“) deutlich unterschied. Die bereits genannten Alttestamentler Wellhausen und Smend gehörten ebenso wie der Sprachwissenschaftler Jacob Wackernagel und der Patristiker Nathanael Bonwetsch zu den Gründungsvätern des Unternehmens. Dessen schon im Anfang begründete „Interdisziplinarität“ spiegelt sich unter anderem auch in der Tatsache wider, dass in der über hundertjährigen Geschichte des Septuaginta-Unternehmens den Vorsitz der Leitungskommission klassische Philologen (Eduard Schwartz, 1908-1909; Kurt Latte, 1952-1956), Sprachwissenschaftler (Jacob Wackernagel, 1909-1915), Alttestamentler (Alfred Bertholet, 1915-1928; Walter Zimmerli, 1970-1979; Rudolf Smend, 1979-2001; Reinhard Gregor Kratz, 2001–2015) und Neutestamentler (Walter Bauer, 1928-1946; Joachim Jeremias, 1956-1970) innehatten.

Der Eindruck, dass solcher interdisziplinärer Offenheit zu Anfang eine gewisse konfessionelle und nationale Einengung gegenüber stand, scheint sich aufzudrängen, wenn man folgenden Passus aus einer der frühen, aus dem Jahre 1909 stammenden Denkschriften der Septuaginta-Kommission zur Kenntnis nimmt:

„Interessirt ist an ihr (sc. der Aufgabe der Wiederherstellung der ursprünglichen Septuaginta) die gesamte christliche Welt und die philologische und historische Wissenschaft in weitem Umfang, aber gelöst werden kann sie nur von der deutschen Philologie und auch nur auf protestantischem Boden.“

Nun: die emphatische Berufung auf den Protestantismus stieß bereits damals unter den Kommissionsmitgliedern auf ein durchaus geteiltes Echo. Und die umfangeiche internationale Korrespondenz, die Alfred Rahlfs in seiner Zeit als erster Leiter des Unternehmens (1908-1933) führte, belegt eindrücklich, wie sehr das Göttinger Editionsprojekt schon in seiner Frühphase auf internationale Kooperation angelegt war. Vollends befreit von etwaiger konfessioneller Beschränktheit wurde es durch den katholischen Bibelwissenschaftler Joseph Ziegler, der mit seiner Edition aller prophetischen Bücher (1939-1957) innerhalb der Göttinger Editio maior die erste Periode des Erscheinens der großen kritischen Ausgaben prägte.

Eine grundlegende internationale Öffnung erfolgte im Jahre 1966 durch die Berufung des kanadischen Orientalisten und Alttestamentlers John William Wevers, dessen Edition des Pentateuch (1974-1991) die zweite Publikationsphase ebenso bestimmte wie die Ausgaben der deuterokanonischen Schriften durch Robert Hanhart, den langjährigen Leiter des Septuaginta-Unternehmens (1961-1993). Eine nochmalige Erweiterung wurde mit der aus der „Helsinki-Schule“ hervorgegangenen Septuaginta-Forscherin Anneli Aejmelaeus vollzogen, die in den Jahren 1993-2000 für die Leitung des Unternehmens Verantwortung trug.

Mit seiner interdisziplinären, interkonfessionellen, interreligiösen und internationalen Ausrichtung, die sich das Göttinger Septuaginta-Unternehmen in Kontinuität und Weiterentwicklung seiner Tradition erworben hatte, entsprach es vor allem seinem Gegenstand: der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, die von Juden der alexandrinischen Diaspora für ihre hellenistisch-pagane Umwelt erarbeitet und von den frühen Christen als „heilige Schrift“ angenommen worden war.

Nachdem Lagarde nach umfangreichen Vorarbeiten „liegen geblieben“ war, wie sein Nachfolger Julius Wellhausen (1844-1918) kühl bemerkte, blieb es dem einzigen Schüler Lagardes, Alfred Rahlfs (1865-1935), im Zusammenwirken mit dem Göttinger Alttestamentler Rudolf Smend (1851-1913) vorbehalten, den ersten Anstoß für die institutionelle Gründung des Göttinger Septuaginta-Unternehmens mit einer vom 19. August 1907 datierenden und an das Preußische Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten gerichteten Denkschrift zu geben. Dank einer groß angelegten wissenschaftsorganisatorischen Offensive prominenter Göttinger Gelehrter, die von der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin unterstützt wurde, konnte das Septuaginta-Unternehmen am 1. April 1908 seine Arbeit als Einrichtung der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen aufnehmen. Für die finanzielle Absicherung des Unternehmens sorgte das Preußische Ministerium und – ab 1911 – auch die Reichsregierung.

Die Namen derer, die in der Gründungs- und Anfangsgeschichte des Unternehmens eine entscheidende Rolle einnahmen, waren (und sind) klangvoll. Wichtiger: sie stehen – lange vor der Bemühung des Begriffs – für eine „Interdisziplinarität“, in der die strenge Methodik der griechischen Philologie mit sprachwissenschaftlichen, alt- und neutestamentlichen sowie patristischen Forschungsinteressen bezüglich der Septuaginta zusammengeführt wurde. Unter den klassischen Philologen, die sich für und um das Septuaginta-Unternehmen mühten, war es neben Friedrich Leo und Paul Wendland vor allem Eduard Schwartz (1858-1940), der in Stellungnahmen und Denkschriften von bestechender Präzision einen Überblick über die Einzelschritte und Schwierigkeiten des in Angriff zu nehmenden Mammutprojekts bewies, der sich von Rahlfs' frühen Plänen (und Prognosen, darunter auch seiner Einschätzung von 1907: „Die Dauer des Unternehmens schätze ich auf 30 Jahre....“) deutlich unterschied. Die bereits genannten Alttestamentler Wellhausen und Smend gehörten ebenso wie der Sprachwissenschaftler Jacob Wackernagel und der Patristiker Nathanael Bonwetsch zu den Gründungsvätern des Unternehmens. Dessen schon im Anfang begründete „Interdisziplinarität“ spiegelt sich unter anderem auch in der Tatsache wider, dass in der über hundertjährigen Geschichte des Septuaginta-Unternehmens den Vorsitz der Leitungskommission klassische Philologen (Eduard Schwartz, 1908-1909; Kurt Latte, 1952-1956), Sprachwissenschaftler (Jacob Wackernagel, 1909-1915), Alttestamentler (Alfred Bertholet, 1915-1928; Walter Zimmerli, 1970-1979; Rudolf Smend, 1979-2001; Reinhard Gregor Kratz, seit 2001) und Neutestamentler (Walter Bauer, 1928-1946; Joachim Jeremias, 1956-1970) innehatten.

Der Eindruck, dass solcher interdisziplinärer Offenheit zu Anfang eine gewisse konfessionelle und nationale Einengung gegenüber stand, scheint sich aufzudrängen, wenn man folgenden Passus aus einer der frühen, aus dem Jahre 1909 stammenden Denkschriften der Septuaginta-Kommission zur Kenntnis nimmt:

„Interessirt ist an ihr (sc. der Aufgabe der Wiederherstellung der ursprünglichen Septuaginta) die gesamte christliche Welt und die philologische und historische Wissenschaft in weitem Umfang, aber gelöst werden kann sie nur von der deutschen Philologie und auch nur auf protestantischem Boden.“

Nun: die emphatische Berufung auf den Protestantismus stieß bereits damals unter den Kommissionsmitgliedern auf ein durchaus geteiltes Echo. Und die umfangreiche internationale Korrespondenz, die Alfred Rahlfs in seiner Zeit als erster Leiter des Unternehmens (1908-1933) führte, belegt eindrücklich, wie sehr das Göttinger Editionsprojekt schon in seiner Frühphase auf internationale Kooperation angelegt war. Vollends befreit von etwaiger konfessioneller Beschränktheit wurde es durch den katholischen Bibelwissenschaftler Joseph Ziegler, der mit seiner Edition aller prophetischen Bücher (1939-1957) innerhalb der Göttinger Editio maior die erste Periode des Erscheinens der großen kritischen Ausgaben prägte.

Eine grundlegende internationale Öffnung erfolgte im Jahre 1966 durch die Berufung des kanadischen Orientalisten und Alttestamentlers John William Wevers, dessen Edition des Pentateuch (1974-1991) die zweite Publikationsphase ebenso bestimmte wie die Ausgaben der deuterokanonischen Schriften durch Robert Hanhart, den langjährigen Leiter des Septuaginta-Unternehmens (1961-1993). Eine nochmalige Erweiterung wurde mit der aus der „Helsinki-Schule“ hervorgegangenen Septuaginta-Forscherin Anneli Aejmelaeus vollzogen, die in den Jahren 1993-2000 für die Leitung des Unternehmens Verantwortung trug.

Mit seiner interdisziplinären, interkonfessionellen, interreligiösen und internationalen Ausrichtung, die sich das Göttinger Septuaginta-Unternehmen in Kontinuität und Weiterentwicklung seiner Tradition erworben hat, entspricht es vor allem seinem Gegenstand: der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, die von Juden der alexandrinischen Diaspora für ihre hellenistisch-pagane Umwelt erarbeitet und von den frühen Christen als „heilige Schrift“ angenommen worden ist.